Piccola storia felice di riconciliazione ed epifania.

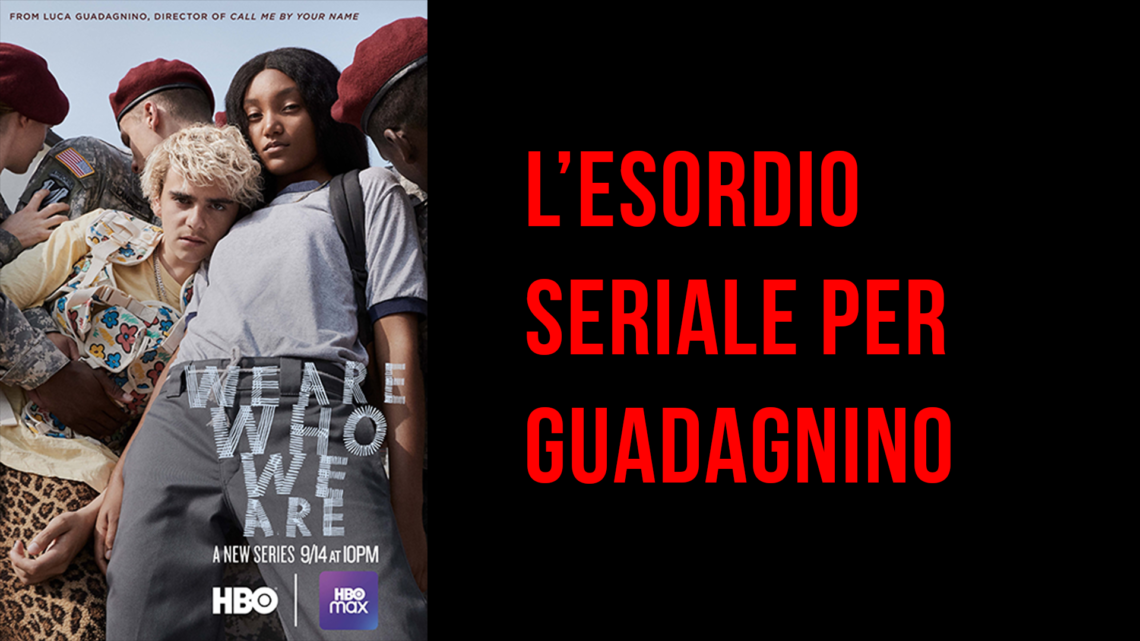

Nell’ambito di quel diuturno monitoraggio che in Action Academy continuamente portiamo avanti sulle nuove produzioni cinematografiche e televisive alla ricerca di materiali didatticamente significativi e sempre nuovi per la formazione dei nostri studenti mi sono (affatto casualmente, in verità) imbattuto in questa We Are Who We Are (Right Here, Right Now) diretta da Luca Guadagnino e da lui scritta insieme a Paolo Giordano e Francesca Manieri con una coproduzione di The Apartment, Wildside, Small Forward e Sky Studios.

Parlo di una riconciliazione, come dicevo in apertura, che è quella che finalmente avviene tra me e il cinema di un regista, indubbiamente coltissimo (è stato critico cinematografico per diversi anni prima di passare dietro la macchina da presa) e ancor più indubbiamente abile e raffinato nel padroneggiare il mezzo filmico, ma che ancora non aveva trovato il giusto equilibrio tra i molti elementi della sua poetica, e parlo di “epifania”, di luminosa rivelazione, del suo talento purissimo, che finalmente emerge senza offuscamenti di sorta in questo anomalo prodotto seriale, che più che una serie propriamente detta è un film di otto ore suddiviso e distribuito in otto parti o puntate, come le si voglia chiamare.

Certo le intuizioni di Guadagnino sono sempre state brillanti, ma non sempre hanno poi trovato la via di una perfetta compiutezza sullo schermo. Brillante, certamente, l’operazione concettuale che in Melissa P. lo induce a ibridare le forme convenzionali del racconto di formazione adolescenziale con la stilematica del film erotico, ma depotenziata nella realizzazione, che si perde un po’ troppo nell’ostentazione scandalistica, nella ricerca di un facile effetto shock che pare non necessario all’economia del racconto, e che in fondo poi non scandalizza affatto. Sempre un po’ troppo affettato e pretenzioso Call Me By Your Name, di cui non sfuggono certo l’ideale contemplazione della bellezza, il tentativo di traduzione della tensione erotica e del desiderio e la perfezione formale, ma che al contempo, che soffre di una ricerca di eccessiva estetizzazione a tutti costi e nella sua estenuazione degli psicologismi e dell’eros sembra sempre voler somigliare a qualcos’altro, a certo cinema francese degli anni 70 e 80, a registi come Bertolucci, o Chabrol, in cui però queste esasperazioni, queste rarefazioni dei dialoghi che rimandano all’interiorità dei personaggi, paiono più necessarie, radicate nella natura stessa di questi personaggi, mentre qui patiscono di una sorta di allure imitativa ed estetizzante.

E di esempi simili potremmo farne molti altri sia a proposito del parzialmente non compiuto Suspiria o di A Bigger Splash…insomma c’è sempre stato qualcosa che ha finito per fare inceppare i perfetti (almeno sulla carta) meccanismi filmici di Guadagnino. Poi arriva We Are Who We Are e…sbadabam!!! Guadagnino fa il botto!!! si libera d’ogni empasse e lascia che suo talento filmico finalmente risplenda in purezza. «Chi siamo?», «who are we?» è questa la domanda che inespressa a livello esplicito corre sottopelle a tutta la complessa messinscena, e la risposta, al netto delle imposizioni e dei precostituiti ruoli che la società e la cultura di appartenenza ci impongono alla fine potrà essere una solamente, quella del titolo «siamo chi siamo» «We Are Who We Are».

La ricognizione tematica non si discosta troppo da quelli che sono gli ambienti più consueti del cinema di Guadagnino: tutto, infatti, ruota intorno alla scoperta stupita e dolcissima della propria sessualità e identità (e dell’amicizia e del senso di appartenenza) da parte di due adolescenti, Fraser (Jack Dylan Grazer) e Caitlin (Jordan Kristine Seamón, al suo esordio), che in queste interiori lande inesplorate si addentreranno con tutta la complessità, le domande, le paure e le incertezze, la curiosità, ma anche la spericolatezza e la voglia che sono l’essenza stessa dell’essere adolescenti. Guadagnino lasciati da parte gli eccessi voyeuristici o stilizzanti si concentra sulla realizzazione di un tutt’uno significante in cui tutti gli elementi messi in campo convergono, concorrono all’unisono alla creazione di un universo di significati compatto e coerente, l’idea di una identità “liquida”, fluttuante, rispetto alla quale le definizioni e gli incasellamenti predefiniti .

Caitlin e Fraser, come abbiamo detto, veleggiano tra i marosi, a volte tempestosi, a volte pacifici dell’adolescenza, la più indefinita, “liquida”, delle fasi di crescita, e quindi di definizione dell’identità dell’uomo, in cui già ci si è spinti troppo in là per essere ancora bambini, ma la maturità è ancora solamente un profumo da inseguire, un miraggio tremolante e lontano. Corpi e psicologie in mutamento, alla ricerca di sé, di chi si è veramente, che scrutano con aspettativa quella cosa misteriosa che è la vita tra voglie che cambiano, e certezze, in primis quella del rapporto stringente con i genitori, che ormai non offrono più quelle risposte e quel riparo che sino a quel momento ci avevano sentire al sicuro.

È in questi corpi in fluttuazione liquida che si incarnano le sessualità incerte dei due giovanissimi, sessualità che non conoscono, che li richiamano con tutta la forza d’attrazione di ciò che è misterioso e da esplorare, e a cui è impossibile dare un nome, un’etichetta che ne fornisca una definizione univoca e incontrovertibile. A Fraser piacciono i ragazzi? Forse, certo sente “qualcosa”, e a questo qualcosa un nome non sa darlo, come non sa, e non vuole dare un nome Caitlin a ciò che la spinge ad accettare le avances di Giulia, una ragazza del paese, a cui inizialmente si era presentata vestita da ragazzo e dicendo di chiamarsi Fraser. Abbiamo veramente bisogno di queste definizioni? Ci serve veramente mandare a memoria quelle risposte e ripetere come una poesia di Natale della seconda elementare quelle etichettature che il sistema sociale ci applica per definire la nostra identità, per trovare un nome alla nostra essenza? Secondo Guadagnino e i suoi personaggi sembrerebbe di no, e in questo risiede uno degli aspetti più “devianti” di questo lavoro rispetto alla norma stabilita dalle serie convenzionali, anche quelle che in modo più o meno trasversale mettono in scena il colorato universo LGTBQ, in cui si cerca sempre una qualche “definitezza” dei ruoli e dei personaggi.

Qui tutto permane in uno stato di liberatoria fluttuanza, di indefinitezza parziale perché ai due ragazzi non interessa in alcun modo trovare il proprio inquadramento negli schemi sociali, nelle definizioni precostituite di gay, omosessuale o lesbica, ma cercano di capire chi sono veramente, a prescindere da ogni condizionamento esterno, cercano di trovare ciò che li pacifica e li fa sentire bene, compiuti come individui, senza per forza dovergli trovare un nome. Non cercando il confronto con la “regola”, con la società, viene meno anche l’aspetto trasgressivo della questione, quel senso di proibito e peccaminoso su cui spesso invece insistono questo tipo di rappresentazioni, e su cui Guadagnino stesso si era soffermato in film come Call Me By Your Name, proprio perché è a partire dalla norma precostituita che un certo comportamento o modo d’essere possono definiti trasgressivi o invece conformi alla regola stessa. Diversamente da quanto avveniva per la loro coetanea Melissa P. nelle timide sperimentazioni sessuali di Fraser e Caitiln, come nell’atteggiamento del regista che le ritrae, non c’è alcuna malizia, nessuna peccaminosità e tutto si consuma in un’atmosfera di spensierata leggerezza, altro aspetto atipico di questo film-fiume di otto ore.

Ma come accennavo prima non sono solo i due personaggi principali a portare avanti questo discorso sull’indeterminatezza dei ruoli e delle identità e del confronto con la “normalità” della regola preconcetta, perché tutto, dagli ambienti ai personaggi meno centrali è stato abilmente ordito da Guadagnino per andare in questa direzione del senso.

La vicenda tutta si colloca all’interno di una base militare americana sita nei pressi di Chioggia, profondo nord d’Italia, in cui Fraser arriva insieme a sua madre Sarah, (Chloë Sevigny) generale delle forze armate statunitensi, che deve assumerne il comando e la di lei moglie Maggie (alice Braga), infermiera nell’ospedale militare della base. Ovviamente la base, col suo rigido sistema di regole militaresche è poco adatto a metabolizzare la presenza di questa famiglia arcobaleno e gli effetti paradossali sono immediati. Per la regola militare Sarah, più alta per grado e destinata a ruoli di comando è infatti da considerarsi il capofamiglia, dunque elemento “maschile” della coppia, e in questo senso, quindi anche “padre” di Fraser, lei che ne è la madre biologica, mentre Maggie, elemento subordinato, e quindi “femminile” ne diventa la madre, per quanto non sia stata lei a partorirlo. La regola esterna imposta per via sociale che scardina tutti gli equilibri naturali.

In un certo senso poi Guadagnino ha voluto che anche gli ambienti contrapposti della base militare, “l’interno”, e della laguna Veneziana, “l’esterno” riflettessero questa contrapposizione. La base è un “non-luogo”, un pezzo d’America, con le sue leggi, i suoi valori, usi e costumi artificialmente trapiantato in un ambiente con il quale non intrattiene alcun legame storico o culturale, un corpo estraneo incuneato a forza nel territorio veneto. All’interno della base vigono il rispetto rigido della regola, tipico dell’esercito, e l’omologazione più totale. Le case dei militari tutte praticamente identiche, la stessa scuola per tutti, gli stessi ambienti comuni, lo spaccio, le caffetteria, la biblioteca, la palestra, dove tutti, sempre gli stessi, si incontrano praticamente tutti i giorni, tutti partecipi delle medesime celebrazioni, parate, esercitazioni militari, sempre divisi tra mariti, che fanno cose da soldati, da “maschi”, come bere birra o andare a caccia con i figli, e le “mogli”, impegnate sempre in cose “da femmine”, come fare torte e leccornie varie per mariti e amici dei mariti (che sono a loro volta mariti di mogli che fanno le stesse cose). Il tempo ha per tutti identiche scansioni determinate dalla ritualistica militare, le celebrazioni, i passaggi di consegne, le parate, la scuola, e via dicendo. A questo interno iper regolato si contrappone quell’“esterno”, la laguna e Venezia (anch’essa ibrida, in cui si mescolano terra emersa ed acqua), luogo di fuga per i ragazzi della base, che qui si possono sperimentare, fare esperienze diverse lontano da quelle regole asfissianti.

Oltre ai due giovani protagonisti molti altri personaggi di WAWWA fluttuano nell’indeterminatezza di una identità da ricercare. Danny (Spence Moore), fratello adottivo di Caitlin, ricerca la propria identità culturale, il ritorno a quelle radici musulmane da cui proviene e che il padre adottivo gli ha imposto di dimenticare e vive nel segreto conflitto tra le due appartenenze. Loro madre Jenny (Faith Alabi), proveniente dalla Nigeria, per seguire il marito Americano ha voltato le spalle alla propria cultura d’origine, alla propria fede, a se stessa, e dunque diversamente dai personaggi giovani non è in cerca della sua identità da venire, ma di quella che ha smarrito, di ciò che è stata un tempo e che ora non è più, e forse recupera in parte queste sue vestigia tra le braccia di Maggie, la “madre” non biologica di Fraser, con cui ha una tresca più liberatoria che pruriginosa. Danny (Francesca Scorsese, figlia di Martin) è alla spasmodica ricerca di un amore che la completi, Jonathan (Tom Mercier) il sergente di cui Fraser si invaghisce, dietro l’austera scorza del militare nasconde un’anima e i sogni infranti da rocker mancato. Tutte identità “liquide”, alla ricerca spasmodica di quel “Who we are”, chi siamo, al di là dei ruoli e delle definizioni ufficiali e riconosciute.

Centrale in tutta questa messinscena è l’evidenza data ai corpi, che in fondo da sempre è una delle ossessioni di Guadagnino, solo che qui il regista cambia completamente il tipo di sguardo con cui li ritrae. Tutta la serie è pervasa da un erotismo intenso ma lieve nella forma, lontano anni luce dalla propensione voyeuristica “pesante” che il regista aveva espresso nella scena da molti criticata della masturbazione con eiaculazione sul ventre del giovane Elio di Call Me By Your Name, o dagli sguardi maliziosi con cui in quel film si percorreva ogni angolo dello scultoreo corpo del biondo Oliver. Viene meno l’intenzione lussuriosa con cui si ritraevano le imprese sessuali di Melissa P. del film omonimo e la contemplazione di questi corpi bellissimi e quasi sempre seminudi (i ragazzi passano la più parte del tempo in costume da bagno, in intimo e talvolta anche nudi) non è mai volta a suscitare una concupiscenza voluta o consapevole, in qualche modo forzata.

Sono corpi liberi, liberi dai gravami formali del cinema erotico, liberi di desiderare ed amarsi, di muoversi ed essudare, di esprimersi, anche nella propria eroticità, all’occorrenza, ma sempre con una levità di resa filmica inaspettata nel cinema di Guadagnino. Una delle scene di maggior tensione erotica, addirittura, si compie in totale assenza di nudi, quando Jenny e Maggie si ritrovano da sole in una chiesa di Chioggia e tutto il loro reciproco desiderio deflagra unicamente attraverso una bellissima scena di sguardi con una intensità che forse nessuna scena di amplesso avrebbe potuto restituirci. Quando poi consumano effettivamente il loro primo amplesso in un appartamento vuoto, con una scena che sembra un omaggio esplicito a Ultimo Tango A Parigi Guadagnino quasi sorvola con lo sguardo la performance sessuale vera e propria, mentre indugia a lungo sul “dopo” in una protratta inquadratura dei due bei corpi intrecciati, abbandonati a quella bonaccia dolce che segue la tempesta del sesso, di una dolcezza infinita e di una perfezione formale davvero stupefacente per come i corpi sono composti studiatamente in una sorta di abbraccio plastico dalla forma perfetta. Corpi che desiderano e che suscitano il desiderio in altri corpi per loro natura, per il solo fatto di esprimersi, senza bisogno dell’ulteriore aggiunta di uno sguardo registico che li erotizzi ulteriormente. Bellissimi e lievi.

Altro punto di forza di questa (non)serie sono i personaggi, specialmente i due principali, sfaccettati ed amabili, capaci di suscitare un’ampia partecipazione empatica del pubblico. Fraser è tutto un saliscendi di emozioni contrastanti. Dinoccolato, fragile, smisuratamente allegro in certi momenti, livido di rabbie feroci che da dentro lo rodono in altri, infinitamente curioso nei confronti dell’amore e da esso sistematicamente spaventato, alcolizzato a quattordici anni per sfuggire al mondo e in fin dei conti voglioso di gettarcisi dentro a capofitto, tutto un contrasto, tutto e il contrario di tutto. Caitlin, invece, è una ragazza forte, figlia di un soldato, eppure così fragile, quando si confronta col padre o con la snervante tensione di un primo appuntamento, introspettiva, intelligente, di una bellezza pulita e acerba che non può non farcela amare. Personaggi complessi e articolati a trecento sessanta gradi, che stravolgono la consueta concezione dei personaggi da fiction, sempre piuttosto schematici, compresi in ruoli ben definiti e sempre vagamente stereotipi. Non ci sono qui personaggi positivi o negativi, da amare od odiare, ma ci sono delle “persone” con tutta la complessità e le contraddizioni che gli sono proprie.

Ma a non essere “canonica”, ad esprimersi in un formato difforme rispetto agli standard più scontati della serialità, è un po’ tutta l’operazione We Are Who We Are, che del concetto tradizionale di fiction rifiuta innanzitutto la consolidata struttura. Non si tratta, infatti di una serie di episodi contigui nel tempo e disposti lungo una lineare costituzione di trama, in cui ogni successivo episodio è la “continuazione” di quello precedente, un tassello di trama successivo che porta a compimento le premesse di quello precedente. Guadagnino, come un musicista del free jazz “svisa” sulle strutture irregolari dei vari blocchi narrativi senza che necessariamente tra questi si instauri un legame di stretta contiguità sull’asse temporale o di sviluppo di una trama ordinata. I primi due episodi, per esempio raccontano esattamente gli stessi avvenimenti e momenti ma una volta mettendoli in scena dal punto di vista di Fraser, e una seconda volta ritraendoli dal punto di vista di Caitlin. E se a questo punto lo spettatore, che pensa di aver ormai compreso il meccanismo narrativo che regge la serie, si aspetterebbe un terzo episodio con gli stessi eventi raccontati dal punto di vista di un altro personaggio ancora, ecco che Guadagnino compie una brusca sterzata e lo spiazza, perché il terzo episodio del film ha una struttura più ordinaria, certo, più simile a quelle di una puntata di una qualsiasi serie canonica, solo che non rispetta la sacra regola della continuità temporale. Avevamo lasciato Fraser e Caitlin, che ancora si studiavano con reciproco sospetto, dunque ci saremmo aspettati di poter seguire l’evolversi della loro amicizia, di capire come dalla iniziale distanza sarebbero arrivati a stringere un qualche tipo di relazione, invece Guadagnino fa iniziare il terzo episodio con i due già saldamente amici, distesi su una braca a leggere poesie, chiacchierare e mangiare biscotti, ma di come e quando questo legame si sia stretto nulla ci dice, violando in maniera spiazzante l’impianto narrativo tradizionale tipico della serialità, che proprio sulla continuità-contiguità dei fatti narrati conta per rendere la comprensione spettatoriale semplice e lineare. E di esempi simili ce ne sono diversi, usati da Guadagnino per conferire al suo lavoro un andamento rapsodico e irregolare, che riduce notevolmente quella “prevedibilità” tipica delle serie fondate sul principio di continuità e semmai approssimandola all’andamento mai prevedibile e scontato della vita reale.

Altro elemento di forte atipicità di WAWWA è la musica di cui il regista fa un uso che viola diverse delle regole d’oro della serialità, come del cinema in generale, oltre ad essere una selezione di brani assolutamente non scontati e poco prevedibili. Manca innanzitutto il classico “logo sonoro”, il tipico motivo ricorrente che apre e chiude ogni puntata e che spesso ritorna anche nello svolgimento degli episodi che normalmente viene usato come identificativo della serie, si pensi ai temi ormai celebri su scala planetaria di The Walking Dead o Games of Thrones, scegliendo invece di usare musiche diverse ogni volta, o addirittura di non usarne come nell’episodio in cui per sigla di chiusura, coi titoli di coda che scorrono, utilizza un lunghissimo frammento del discorso di insediamento del neo eletto Donald Trump. Ancor più interessante è il continuo gioco di commistioni e sovrapposizioni che crea tra musica diegetica (quella proveniente da fonti sonore come radio, walkman, cellulari o band, “interne” al film e che dunque viene udita dai personaggi) e quelle extra-diegetiche (la “soundtrack” propriamente detta, la musica di commento al film che udiamo solo noi spettatori e non anche i personaggi). Qui invece i due livelli vivono di continui rimescolamenti spesso sorprendenti, le musiche che i ragazzi ascoltano in cuffia, dai cellulari o dalle casse wirless che collegano ai propri dispositivi spesso irrompono senza preavviso sovrapponendosi a quelle del commento musicale creando impreviste dissonanze o aritmie, mix volutamente “sbagliati”, cacofonie casuali, e d’altronde non è raro che una musica ascoltata dalle cuffie o su uno stereo passi dalla sua natura diegetica a quella extradiegetica, divenendo il commento musicale della scena, offrendo allo spettatore-ascoltatore motivi di sorpresa ed eccentricità. Ma ancor più sorprendente è la ripetuta violazione della “relazione empatica” musica-immagini, che è la sola accettata e praticata nelle produzioni seriali.

La musica di un film si dice “empatica” quando rispecchia fedelmente la natura emotiva della scena, quando cioè a una scena triste si fa corrispondere una musica triste, a una scena d’amore una musica romantica, a una comica una musica allegra e così via, unica modalità nota alle serie per relazionare una musica alle immagini che sonorizza. Guadagnino invece spiazza tutti con un uso del materiale musicale assai personale, imprevisto e imprevedibile, più atto a restituire il carattere dei personaggi, o certe loro espansioni emozionali, che non a corrispondere esattamente al tenore e all’umore della scena in cui sono inserite. Anna Oxa, allora può diventare l’improbabile colonna sonora di una notte di sbronza di Fraser, le musiche di Moroder o Sakamoto impiegate nei momenti più impensati, Emilia Paranoica dei CCCP esplode in tutta la sua cupezza nevrastenica al di sotto degli amoreggiamenti giovanili nel corso di un festino a base di sesso e alcol…un universo sonoro mai scontato perché nemico di quelle regolette reiterative che costituiscono la formula più tipica del serial a cui siamo inevitabilmente abituati ed assuefatti.

Insomma non c’è proprio nulla che sia scontato in questa (non) serie, se non forse la consueta abilità di Guadagnino nel gestire l’immagine, nitidissima e perfetta sempre, consacrata a una luminosità e forza fotografica che però resta sempre tersa, pulita lineare. Un lavoro davvero fuori del comune, che di tutto cuore vi consiglio di vedere.

COPERTINA: HBO, CC BY-SA 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0, via Wikimedia Commons